Por: Colectivo Nemugún Kine.

La historia de la kinesiología en Chile tiene una primera tensión epistémica cuando un consenso de profesionales decide que es de mayor estatus crecer bajo el amparo del paradigma biomédico clásico, ---la consecuencia es aún discutida, dado que significó el traslado desde la facultad de educación a la facultad de medicina---. Estos colegas forman parte de los que interpretaron el cuerpo humano como una máquina cuyos componentes podían identificarse, repararse y optimizarse mediante el conocimiento riguroso de las ciencias que daban base a la hegemonía imperante. En aquellos momentos, la profesión ganó reconocimiento institucional y prestigio social al demostrar eficacia clínica a través de pruebas objetivas y medidas cuantitativas; sin embargo, esta firmeza metodológica ocultó muchas de las complejidades culturales, económicas y políticas que al día de hoy permanecen en el reino de la salud, pero esta etapa sobre todo renunció a la raigambre educativa que construyó a nuestra profesión en un marco disciplinar donde el ejercicio físico transitaba desde una protocolización militarizada a transformarse en un agente fundamental para el bienestar de las personas. Durante las décadas venideras, las especialidades empíricas de los kinesiólogos tales como la musculoesquelética, la neurológica y la cardiorrespiratoria consolidaron un corpus científico que aportó seguridad a los profesionales, pero también estableció límites rígidos al campo de acción de la disciplina materializando una férrea tradición.

Con el cambio de siglo y el creciente cuestionamiento de que las prestaciones sanitarias eran parte de un sesgo gremial que cuidadosamente mantenía privilegios y prevendas, la mirada de la sociología de las profesiones emergió como una lente crítica capaz de revelar las redes de poder y los intereses subyacentes en cada práctica clínica. Fue entonces cuando kinesiólogos investigadores en educación advirtieron que a la base permanecía una actitud subordinada la cual carecía de una crítica sistemática interna que le permitiera orientar una mirada más amplia. Mientras otras disciplinas, incorporaban marcos interpretativos y de justicia social, la kinesiología permanecía cautiva con un empirismo “objetivo” que invisibilizaba al paciente y desatendía su subjetividad.

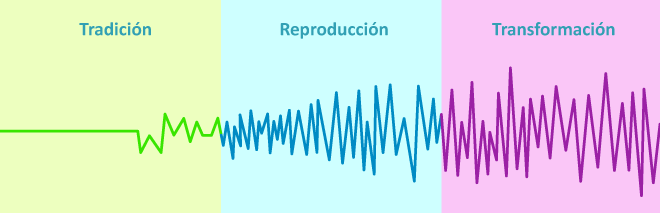

Como respuesta centrípeta diría Hislop, la profesión inició un proceso de introspección social que dio lugar a corrientes diversas e interrelacionadas (Figura 1). Por un lado, la herencia moderna revisitada recupera la base biomecánica y la investigación cuantitativa, ---para introducir variables macroeconómicas a causa de la dictadura imperante--- que buscaron justificar el retorno de inversión de las intervenciones, cuantificando los pormenores para registrar el beneficio neto de la atención kinésica que ejemplificaba esta tendencia ligando la evidencia clínica con los números, la eficiencia y la productividad.

Figura 1. La evolución de las etapas de la incidencia social de la Kinesiología Chilena.

A consecuencia, emergen las propuestas que sugieren un alejamiento radical del modelo impuesto, trasladando la atención a la experiencia subjetiva del paciente y a las relaciones intersubjetivas que definen el acto terapéutico. Con inspiración en el interaccionismo simbólico y la fenomenología, esta corriente entiende la disfunción como un proceso de construcción de significados antes que como una merma biológica. Sin embargo, la persistencia yanacónica del consumismo y el clientelismo global revitalizado por la democratización de las innovaciones tecnológicas no han logrado despotenciar la demanda de una atención más dialogante y centrada en las voces de las personas.

La síntesis de estas dos posiciones se configura en las escuelas reproductoras de kinesiólogos, que intentan retener lo mejor de la tradición mecanicista y amalgamarlas con principios biopsicosociales y enfoques de autocuidado. El modelo biopsicosocial, la atención centrada en la persona y la gestión activa del paciente ilustran este enfoque, que ha ganado popularidad por su versatilidad y por reflejar la complejidad de la práctica clínica diaria. No obstante, la subterránea ampliación de competencias conduce a conflictos territoriales con otras profesiones sanitarias y puede confundir al paciente respecto a quién es responsable de cada aspecto de su atención [Matronas v/s Enfermeras; Terapeutas Ocupacionales v/s Sicólogos; Kinesiterapeutas Respiratorios v/s Terapistas Ventilatorios; Masoterapeutas v/s, Quiroprácticos, etc.]. Sumándose la proliferación de intervenciones holísticas que aumentan el riesgo de convertirse en meros ejercicios cosméticos de no profundizar en la dimensión epistémica ni menos considerar los aportes críticos de las corrientes de género, clase, raza y poder.

Este entramado de modelos de actuación profesional revela que la kinesiología en su fuerza centrífuga ha dejado de ser una disciplina aislada para transmitir sus saberes conformándose en un protagonista activo del bienestar social. Instalando el discurso de la prevención de caídas en adultos mayores, mostrando la utilidad de programas de ejercicio adaptado para todo el espectro de personas con deterioros crónicos o en iniciativas de intervención pre-escolar, escolar, universitaria, deportiva y laboral, los kinesiólogos despliegan ahora su experiencia más allá de la clínica individual, contribuyendo a entornos más funcionales y a la equidad en el acceso a la atención oportuna. Asimismo, la colaboración con psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, ingenieros y arquitectos ha fortalecido la intervención interdisciplinaria, reconociendo que el bienestar social es un fenómeno multifactorial que trasciende por lejos el marco biológico.

A pesar de estos avances, la kinesiología de los derechos enfrenta desafíos epistemológicos, éticos y políticos. Por una parte, la presión mantenida por demostrar un valor económico incita a priorizar intervenciones rentables en detrimento de programas de promoción funcional cuya incidencia a largo plazo es más difícil de cuantificar. Por otra, la urgencia de concientizar conductas que emergen de la aplicación del objeto-sujeto de estudio en comunión con la autogestión de los usuarios, ---amparada en tecnologías y aplicaciones móviles--- si bien reproduce lógicas neoliberales que relegan la responsabilidad colectiva de los sistemas de salud al individuo. Se configura una narrativa de empoderamiento que puede desentender las desigualdades estructurales que condicionan la capacidad real de las personas para gestionar su bienestar.

En palabras de Nicholls, de cara al futuro es plausible imaginar tres escenarios de proyección. El primero, un reforzamiento de la crítica sociológica, donde la formación incorpore obligatoriamente perspectivas éticas, de justicia social y decoloniales para que los profesionales desarrollen una mirada reflexiva y autocrítica. En segundo lugar, una kinesiología que combine los beneficios de las innovaciones tecnológicas para diseñar intervenciones escalables capaces de integrar determinantes biológicos, funcionales, psíquicos y sociales. Finalmente, la visión de una profesión transformadora, que asuma un propósito de estudio anclado a la construcción de políticas públicas de responsabilidad funcional y bienestar, asumiendo un rol proactivo de incidencia en legislación y diseño de sistemas de protección más inclusivos, principalmente en los territorios donde no existen instancias de salvaguardia funcional (Jardines Infantiles, Escuelas Básicas-Secundarias-Universitarias, Centros Laborales, Comunidades Urbanas-Rurales, Centros Deportivos y de Investigación Transdisciplinar) cuya principal tarea radique en cultivar las expresiones de movimiento que evitan el deterioro de la calidad de vida.

En última instancia, la capacidad de la kinesiología para consolidarse como un agente de cambio social dependerá de su habilidad para equilibrar la rigurosidad científica con la mirada crítica, amplificando la voz de los usuarios sin eximir la responsabilidad institucional y para reconocer que la funcionalidad no es un producto de consumo, sino un derecho humano que exige solidaridad y compromiso colectivo. Solo así la kinesiología podrá recomponer lo que en su origen educativo fue promover la transformación social posicionándose como un protagonista de cambios.

Referencias

- American Physiotherapy Association. (2020). Economic value of physiotherapy interventions in Parkinson’s disease. APA.

- Barradell, S. (2020). The critical systematicity in health professions: Lessons for physiotherapy. Studies in Sociology of Health, 12(1), 34–49.

- Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. Routledge.

- Frank, A. W. (2014). The wounded storyteller: Body, illness, and ethics. University of Chicago Press.

- Guccione, A. A., Wong, R. A., & Holt, K. (2019). Rehabilitation in motion: The shifting paradigms of physiotherapy. International Journal of Physical Therapy, 16(2), 201–215.

- Hedman, L. D., Metcalf, M., & O’Connor, C. (2019). Social dimensions of physiotherapy: A critical analysis. Sociological Quarterly, 60(3), 450–470.

- Hughes, B. (2018). Self-care and neoliberal health policy: Implications for rehabilitation professions. Journal of Health Politics, Policy and Law, 43(5), 819–842.

- Organización Mundial de la Salud. (2015). Rehabilitation in health systems. WHO Press.

- Nicholls, D. (2018). The Endo f Physiotherapy. Routeledge.

Agradecimientos

PS. En este número se incorporaron trabajos de lectura crítica de estudiantes de Magister en Kinesiología que fueron materializados por medio de la reseña de los capítulos seleccionados de la obra “The End of Physiotherapy”.

REEM agradece formal y fraternalmente al Dr. David A. Nicholls por la generosa contribución que nos concede, autorizando la posibilidad de publicar este ejercicio académico.

(Puedes descargar un artículo individualmente haciendo click en el título).

• Tradición-Reproducción-Transformación.

Descargue la revista completa a continuación: